在二十世纪的拉美文坛上,豪尔赫·路易斯·博尔赫斯以其博学、善辩和对文学“游戏”的热爱,被誉为“那个时代最敏锐、最优雅的作家”和“作家中的作家”。他的作品,如同一座错综复杂的迷宫,不仅征服了世界,更透露出中国传统文学的深远影响。

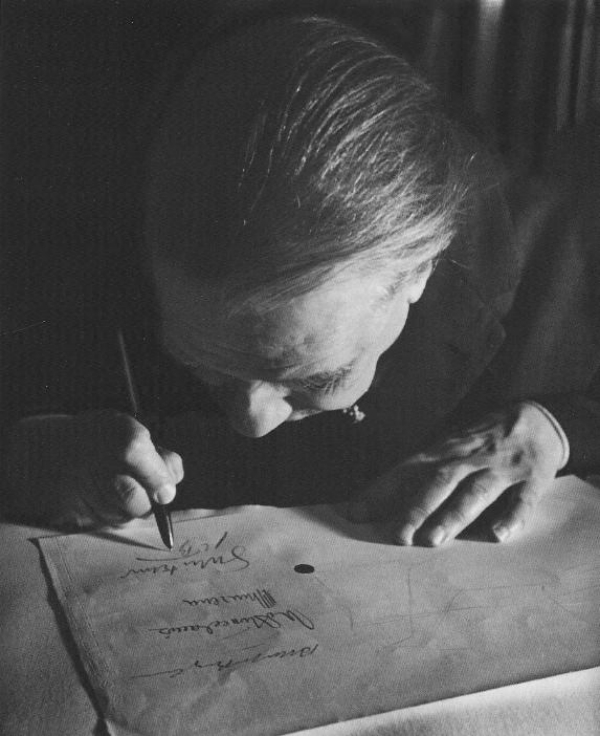

伏案书写的博尔赫斯

博尔赫斯与东方智慧的交响

博尔赫斯在《论经典》中提到,“经典作品是一个民族或几个民族长期以来决心阅读的书籍,仿佛它的全部内容像宇宙一样深邃,并且可以作出无穷无尽的解释。”中国经典文学作品在博尔赫斯的世界中,被赋予了新的活力。

在《皇宫的寓言》中,博尔赫斯描绘了一个充满象征意义的园林,其中“园子里的铜镜和错综复杂的柏枝围篱”,预示着一个充满未知和探索的迷宫世界。博尔赫斯对占星术和卜卦文化同样表现出浓厚的兴趣,他写道:“到了半夜,他们靠着观察星象,又及时以一只乌龟作了牺牲,才使他们从这个看来具有魔法的地方脱身而出。”

博尔赫斯用“有一架铜壶滴漏的六角形楼阁”来描绘计时工具水钟,展现了中国古代文明的智慧。而“龙种的光辉朝代”则体现了对中华民族龙图腾的尊崇和对中华文明辉煌历史的赞美。

博尔赫斯对《易经》的引用,更是体现了他对这部中国哲学经典的深刻理解,和对命运与宇宙规律的探索。在《东方》一诗中,他写道:“我知道有一本神奇的书,用六道虚实相间的线条组成六十四爻,占卜我们清醒和睡梦的命运。”

《论经典》收录于《探讨别集》中

在《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》中,博尔赫斯将《道德经》与《一千零一夜》相提并论,展现了他对不同文化经典作品的包容和尊重。而《庄子》中的“庄周梦蝶”故事,则被他巧妙地融入到《漆手杖》中,体现了他对庄子哲学的理解和对生命本质的思考。

在《扎伊尔》中,博尔赫斯引用了《礼记·玉藻》中的教诲:“君子饮酒,饮一杯,其容愀愀;饮二杯,其言斯斯;饮三杯,醺醺如也”,体现了他对中国古代礼仪文化的精准把握和生动表达。

博尔赫斯对围棋的描述同样充满了东方哲学的意蕴。在《围棋》中,他将东方弈术比作“摆布星宿的游戏”,用“圆子共有三百六十一颗”来描绘围棋的规则和精神,展现了围棋作为智慧和策略的象征。

而在《阿威罗伊的探索》中,博尔赫斯则将中国戏剧的元素引入到他的文学创作中。他描述了“十五或二十个人(戴着大红颜色的面具)在祷告、歌唱和谈话”的场景,生动地展现了中国戏剧中面具的使用和表演的艺术。

博尔赫斯也在作品中巧妙地融入了中国的时间和空间书写。博尔赫斯对中国朝代的称谓充满了敬意和想象,他在《女海盗郑寡妇》中,将中国称为“中央帝国”;在《阿威罗伊的探索》中,博尔赫斯用“大清帝国”来指代清朝;而在《武士和女俘的故事》中,他则选择了“蒙元”来描述元朝。

在空间书写方面,博尔赫斯同样表现出对中国地理的熟悉。他提到了黄海、西江三角洲、澳门等地区,这些地名在他的笔下变得生动而具体。在《小径分叉的花园》中,博尔赫斯让云南、青岛、海丰被读者熟知。而长城作为中国的象征,也出现在了他的《长城和书》中。富饶的新卡兰(广州)也在《阿威罗伊的探索》中呈现。

小说集《阿莱夫》(王永年/译,上海译文出版社,2015年7月版)收录《武士和女俘的故事》《阿威罗伊的探索》《扎伊尔》等作品

博尔赫斯笔下的中国古人形象

在博尔赫斯的文学创作中,中国古代人物形象被赋予了新的生命和意义。在《论经典》中,他提到了伏羲,这位远古皇帝,在神龟的背壳上发现了八卦的符号。而在《赞歌》中,一位上古帝王的形象,“从黄帝的国度运来的绸缎”得以呈现。《长城和书》中的始皇帝,《佛教》中的梁武帝,《小径分叉的花园》中的明成祖,《女海盗郑寡妇》中的嘉庆帝,一个个具象化的帝王形象也跃然而出。

博尔赫斯将《论语》中的孔子描述为“明智的孔夫子”,反映了他对孔子思想的理解和尊重,而对韩愈在《获麟解》中的形象的解读,则展现了他在文学和历史中的深远影响。

博尔赫斯与中国文学的碰撞

在博尔赫斯的文学世界里,“迷宫”成为了一个显著标志,象征着复杂和无尽的探索。1941年出版的《小径分叉的花园》更是其中的杰作。当年,博尔赫斯与阿根廷国家文学奖擦肩而过,评委会评价这部作品“是非人性的文学,是异域的颓废之作”,认为其“晦涩难懂”,在幻想与侦探故事间摇摆不定。正是这种对“世界之流”的描绘,与当时阿根廷文学界推崇的地方主义和民族主义背道而驰,却凸显了《小径分叉的花园》中迷宫主题的深刻内涵,时间与永恒交织成了一幅复杂的图案。“时间永远分叉,通向无数的未来”,这一观点不仅挑战了传统的线性时间观念,也为读者提供了一种全新的思考时间的方式。在博尔赫斯的笔下,迷宫不再是简单的空间构造,而是时间的载体,是选择与可能性的象征。

《小径分叉的花园》,王永年/译,浙江文艺出版社,2002年7月版

博尔赫斯对《聊斋志异》的评价充满了诗意和敬意:这部作品以普通的人物和事件为素材,如应试的学子、山间的野餐、自我陶醉的冒失鬼,却能毫不费力地编织出跌宕起伏、千姿百态的故事情节。在《聊斋》的梦幻王国中,死者能够复活,陌生人瞬间变成老虎,可爱的姑娘背后隐藏着魔鬼的真面目。这些故事如同流水般自然,如行云般多变,展现了一个充满想象力和创造力的文学世界。在博尔赫斯的眼中,《聊斋志异》不仅展示了一个古老文化的深厚底蕴,更以其荒诞不经的虚构故事,与现实世界形成了鲜明的对比。

为《聊斋志异》所作序中,博尔赫斯对《红楼梦》给予了极高的评价,称其为“最杰出或者也是最普及的中国小说”,并赞叹其人物数量之多,情节之复杂,是世界文学中的一大奇观。“书中有421个人物,女性189个,男性232个,俄国的小说与冰岛的传说都没有超过这个数字。”在1986年出版的《文稿拾零》中,更是将《红楼梦》誉为“优于我们近三千年文学中最有名的一部小说”,认为其作者曹雪芹的文学成就绝不逊色于西方文学巨匠如埃德加·爱伦·坡或弗兰茨·卡夫卡。《红楼梦》的情节错综复杂,宛如迷宫,让读者“好像在一幢具有许多院子的房子里迷了路”。他还对《红楼梦》的多回章节进行了深入的涉猎与探讨,包括小说的开篇前三回及随后的第五和第六回。1940年,博尔赫斯联手比奥伊·卡萨雷斯和奥坎波共同编纂了《幻想文学作品选》,该选集特别收录了《红楼梦》第五回的《宝玉(无尽)之梦》与第十二回的《风月宝鉴》。然而,李学昭的一项细致研究提出了新的见解,指出博尔赫斯所引用的文本实际上并非出自《红楼梦》第五回,而更可能源自第五十六回“敏探春兴利除宿弊 贤宝钗小惠全大体”。这一发现不仅为我们提供了对文学作品在跨文化交流与转译过程中可能遇到的误解与偏差的深刻洞察,也凸显了在不同文化间传递文学作品时所面临的挑战与复杂性。

在博尔赫斯的中国文学探索之旅中,《水浒传》也占据了一席之地。他将《水浒传》誉为“13世纪的流浪汉体”小说,并认为该作品在情节的展开、超自然和魔幻元素的描写方面,甚至超越了17世纪西班牙的流浪汉小说。

此外,《女海盗郑寡妇》(上海译文出版社出版,早期版本译为《女海盗金寡妇》)同样展现了他对中国文学的热爱。该作品的主人公郑寡妇,原型是中国19世纪初活跃在粤东地区的女海盗郑一嫂(本名石香菇)。这一形象源自清代文人袁永纶1830年撰写的《靖海氛记》,后由德国人查尔斯·纽曼于1831年英译并介绍给西方读者。

《女海盗郑寡妇》收录于博尔赫斯首部小说作品《恶棍列传》中

博尔赫斯与中国:文学探索的奇妙缘分

1936年,尽管《永恒史》的销量寥寥,仅售37册,但这一挫折并未让博尔赫斯沮丧,反而激发了他更深层次的文学探索。据王梓考证,“博尔赫斯的作品中涉及中国和中国文化的相关描写多达37处”。这一数字的巧合,似乎是对博尔赫斯关于时间多维性的哲学思考的一种神秘映射。

博尔赫斯虽未有机会亲临中国,且自谦“永远也搞不懂中文”,但他对中国传统文化的传播功不可没。他为西班牙文版《易经》作序,将《诗经》中的部分作品翻译成西班牙文,使西语国家的读者得以窥见中国古典哲学思想的深邃。博尔赫斯的文字游戏,将《小径分叉的花园》中的余准与《红楼梦》中的贾雨村联系在一起,在文学的无限时空中创造了一次意义深远的邂逅。

在博尔赫斯的文学宇宙中,中国传统哲学的精髓与他的创作思想交织成一幅幅绚丽的星图。博尔赫斯对中国古典文学的深入研究和精心引用,都体现了他对中国文化的深刻理解和热爱。他的作品,如同一场跨越时空的文学对话,将中国的传统智慧与西方的现代文学手法相融合,为世界文学的多元发展做出了不可磨灭的贡献。

(任健,湘潭大学西班牙语系负责人)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号